■2025年8月23日(土)15:00~17:00

■ 参加者数: 20名

― 伝統工芸部部長・漆原さんの感想 ―

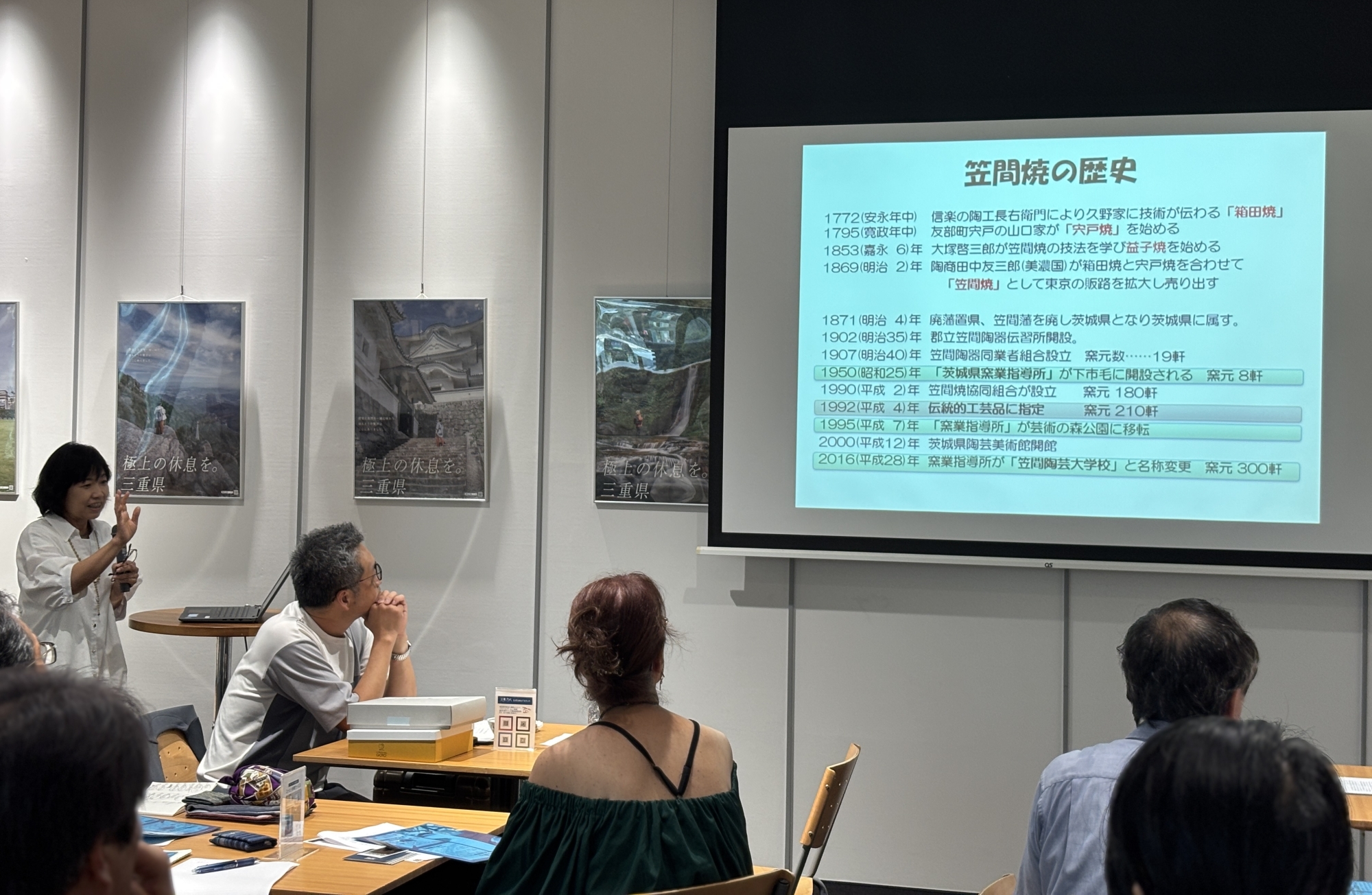

今回は茨城県の笠間焼と愛媛県の砥部焼から発表者をお迎えし、産地の歴史や実情についてお話をうかがった。茨城県立笠間陶芸大学校の首席研究員である尾形尚子氏の笠間焼産地についての発表では、歴史や現在の状況、特に後継者育成について詳しく知ることができた。例えば、大学校の修了生のその後の活動は、オブジェ作品へと進んだ人は厳しく、日用品の方が生計はたてやすく、オブジェから始めても日用品に転向するケースが多いとのお話が印象に残った。

愛媛県窯業試験場の主任研究員であった久米正信氏の砥部焼産地についての発表では、産地の発展の歴史について、実務及び実践をされてきた発表者の視点からのお話しであったように感じた。近年の歴史について、砥部焼と民藝運動、クラフトセンタージャパンと丸善、日本クラフトデザイン協会と松屋との関係について興味深くうかがった。

発表後は前回までと同様に、参加者の方々がご持参いただいたそれぞれの商品を拝見して、改めて、モノを基軸として伝統工芸にアプローチしていくことが重要であることを再認識した。他の人が持ってきた様々なモノ(今回は陶磁器)を見ることで、自分の持ってきたモノ、また、それを選んだ自分自身を客観的に見つめる機会となった。民藝作家の河井寛次郎は「物買ってくる、自分買ってくる」と記したが、そのことを体感する機会となった。このような機会は意外に少ないと思った。また、柳宗悦の言う「直観」という視点を念頭に置くと、原材料や製作工程などの客観情報とはまた別に、モノを見た時に瞬間的に何を、どう感じるかという感性を磨くということも重要なことであると思うので、引き続き、純粋にモノを見つめる取り組みは続けていくことができればと思っている。

今回は、都立工芸高校で金工を学んでいる学生が初めて参加された。発表者のお二人を紹介し、加えて、他の参加者の方々とも交流してもらったので、今後に繋がってくれればと思っている。また、終了後の懇親会では、陶磁器というテーマを設定したこともあり、産地の方に加えて、業界関係者、デザイナーの方にもご参加を頂き、詳しい実情をうかがうことができて良かった。

↑愛媛県窯業試験場の主任研究員であった久米正信氏の砥部焼産地についての発表。

↑茨城県立笠間陶芸大学校の首席研究員である尾形尚子氏の笠間焼産地についての発表

↑部員が持参したお菓子を萬古焼のお皿に乗せただけで、おいしさが引き立つ。

お茶は伊勢茶、湯のみも萬古焼です。

↑部員が持ち寄った伝統工芸品を観察し合い意見交換。

― 参加した部員の感想 ―

「伝統工芸にゆかりはないけど、1階を利用していて、部活を知った。」

「伝統工芸に興味が高まりもっと知りたくなった。」

「家に砥部焼が眠っているのを思い出したので探して見直したいと思う。」

「昔は伝統工芸に携わっていた。お話を聞いていて、また仕事がしたくなってきた。」

などの声があがりました。

― コミュニティマネージャー阿部のコメント ―

今回の部活動では、茨城県の笠間焼と愛媛県の砥部焼の発表を通して、「伝統工芸=古いもの」ではなく、人の暮らしや想いが今も生き続けていると感じました。

笠間焼では陶芸大学校による後継者育成の取り組み、砥部焼では民藝運動や地域の連携による発展の歴史が紹介され、どちらの産地にも“人を育て、つなぐ力”があることを実感しました。

発表のあとの交流では、参加者が持ち寄った器を囲みながら、それぞれの感じたことや日々のものづくりへの想いを語り合いました。初参加の方も、久しぶりに参加された方も、モノを通じて自然に会話が生まれ、伝統工芸部のコミュニティがカタチになってきていることを感じます。